Caratteri e novità della «guerra tra la gente», ovvero: il nemico è pur sempre in casa

Dante Lepore/PonSinMor, Torino, 16/11/2015

Dante Lepore/PonSinMor, Torino, 16/11/2015

La locuzione ricorrente nei media mainstream dopo l’attacco mortifero in vari luoghi pubblici di Parigi del 16 novembre 2015 è che questa «è guerra!», la stessa che uscì dalla bocca di Sarkozy (1), dopo il blitz alla redazione di Charlie Hebdo. L’insistenza, più che a scarsa convinzione o a incredulità, sembra volta a rendere accettabili i ben più micidiali bombardamenti che il governo francese stava preparando e le relative misure interne di «sicurezza» che dovranno piovere sul fronte della guerra di classe. Ora, come si concili l’emblema della nonviolenza inalberato col canto militaresco della Marsigliese e i 5000 morti civili causati dai primi bombardamenti per rappresaglia bisognerebbe pure spiegarlo, ma non lo farà nessuno come non lo fecero l’ottobre 1961 in occasione dei massacri di centinaia di algerini. Questa è una faccenda che però è necessario comprendere.

Secondo Alain Bertho (2), il secolo XXI sarebbe «l’epoca delle sommosse», diversa dalle «rivolte arcaiche» del secolo precedente fino alle «proteste» degli anni ’70. La crescita, a livello globale, di rabbie collettive senza obiettivi strategici, di passaggi all’azione quasi disperati, è una gamma di gridi di rabbia simile da un capo da un capo all’altro del pianeta, dall’incendio di un’auto-mobile all’uso delle reti informatiche. In genere non vengono capite dai media, preoccupate solo di seguirne l’aspetto spettacolare, ma incapaci e per niente interessati a porsi il problema di cosa siano, delle cause e dei messaggi che lanciano. Nemmeno lo Stato dedica un minimo di attenzione alle cause, mostrando un’incapacità di dialogo e una rottura nella società, che non si potrà mai ricomporre con gli appelli alle unions sacrées, né con la forza dell’azione militare e sicuritaria. Questo che Sarkozy chiama racaille è uno strato sociale da cui chiunque può attingere manovalanza disponibile, paradossalmente anche lo Stato, sia nazionale che altre formazioni politiche o statali organizzate.

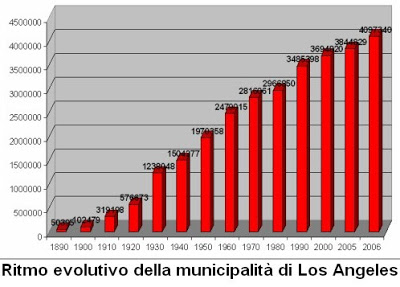

In occasione di articoli e note e del capitolo di un saggio (3) che mette a fuoco le insorgenze sociali in questa nostra epoca nella quale la concentrazione urbana planetaria ha superato la popolazione sparsa e vivente sul territorio rurale, ho avuto modo di fare riferimenti a fatti ed episodi di insofferenza, di «insorgenza» sociale e persino di ribellione, qualche volta anche organizzata, nonché alle banlieues. Ho anche accennato più volte al fatto che questa condizione, con la quale ormai occorre abituarsi a convivere, è fonte di «paura», d’«insicurezza» persino fisica, paura e insicurezza cercate e fomentate, da sommare al senso generale di precarietà dell’esistenza, del lavoro, delle condizioni di vita, insomma a quella volatilità che caratterizza il sistema economico capitalistico nei centri dominanti dell’economia mondiale globalizzata, e che, avendo a che fare con strumenti di violenza più o meno organizzata, come tale è trasmessa e riflessa teoricamente da think tank e da centri studi strategici, costretti da decenni a rivedere vecchie teorie militari e ad elaborare procedure, protocolli di intervento e armi per adeguarli a quella che ho definita, con un termine preso a prestito da un generale della Nato (4), una «guerra tra la gente».

Tale percezione di mutamento della realtà sembra investire anche certo personale militare impegnato in operazioni che danno luogo a continui grattacapi. Ecco cosa affermava tempo fa, con la normale lungimiranza del professionista, il Generale di Divisione Gian Marco Chiarini, Comandante di EUROFOR in Bosnia e già Comandante della Brigata «Ariete»:

«il processo d’inurbamento degli ultimi decenni ha coinvolto gran parte dei Paesi di recente industrializzazione con un conseguente elevato numero di megalopoli dai contorni impressionanti. Se in un passato non molto lontano le uniche città che si avvicinavano alle ragguardevoli dimensioni di 10 milioni di abitanti erano Londra e New York, ora questi numeri vengono superati da Cairo, Istanbul, Città del Messico, Shangai. È sempre più frequente, quindi, trovarsi di fronte a contesti urbani di notevoli dimensioni, che non solo rappresentano una concentrazione demografica importante, ma sono nodi di comunicazioni, centri economici e di affari, poli di sviluppo per l’intera regione circostante. […] Gli scontri urbani sembrano modificare le regole del combattimento, limando le differenze dei contendenti in armamento e preparazione […] azioni in cui le distanze di ingaggio sembrano essere enormemente ridotte, in cui è difficile distinguere l’avversario dalla popolazione, in cui tutto l’ambiente circostante appare ostile […], difficile cercare di mettere in pratica gli schemi addestrativi imparati in precedenza […] È naturale che nelle CRO’s (Crisis Response Operations), ci si possa trovare a dover fronteggiare miliziani armati, che scelgono di operare in città per sfruttarne le caratteristiche e compensare la propria carente preparazione e per dare maggior visibilità e risonanza alle proprie operazioni, cercando di apparire nei confronti della popolazione come «detentori del potere» (5).

Tale percezione del rapporto tra l’evoluzione demografica e lo sviluppo dei conflitti già in atto e a venire non è certo ignota alle più attente istituzioni statunitensi: la RAND Corporation, già in un suo Report del 1994, rilevava come, di fronte a quella che si profilava come «urbanizzazione della rivolta», mancasse un progetto di contro-insurrezione, sia in termini di dottrina che di addestramento ed equipaggiamento (6).

Per dirla con qualche teorico della strategia militare internazionale, quello attuale sarebbe un momento analogo al Che fare? di Lenin (esplicitamente richiamato, ma sconsigliato per il suo approccio «radicale» (8)), nel senso della necessità di una «rivoluzione» nel modo di pensare relativo alla «guerra tra la gente»:

«Non è più pensabile una guerra industriale: i nemici non sono più il Terzo Reich o il Giappone, non si presentano più raggruppamenti riconoscibili e non pongono più minacce assolute ed evidenti, cosa che assicurerebbe un contesto politico stabile per le operazioni; come abbiamo visto, i nostri avversari non hanno forma, e tanto i vertici quanto la base si pongono al di fuori di quelle strutture in ragione delle quali ordiniamo il mondo e la società. Le minacce che rappresentano non sono volte direttamente contro i nostri stati o territori, ma contro la sicurezza del nostro o di altri popoli, delle nostre risorse e del nostro modo di vivere, al fine di cambiare le nostre intenzioni e avere la meglio. Soprattutto non si trovano in un luogo che possa essere facilmente delimitato come ‘campo di battaglia’. La gente è l’oggetto e il soggetto di queste minacce ed è in mezzo ad essa che avviene il combattimento» (9).

A rigore, operazioni militari combattute all’interno di una società (i teorici borghesi, che inorridiscono di fronte alla guerra «civile», e peggio alla «rivoluzione», la chiamano gente) non costituiscono neppure una guerra nel senso tradizionale, e la «gente» non è il «nemico». Tra questa «gente», quella del militare, dello sbirro, del rambo o del contractor mercenario (10) diventa sempre più la base sociale di un vero mercato professionale cui attingono le stesse multinazionali. Il termine «militariato» (11) designa «la compresenza, e il cofinanziamento diretto o indiretto, sia delle missioni di guerra, sia delle missioni di pace da parte dei governi». Ne fanno parte, oltre alle ONG, migliaia di donne e uomini convinti di prestare le loro vite al servizio della pace e lenire gli effetti dei conflitti, ma in realtà è proprio grazie ad essi che «i governi occupanti possono presentare le loro avventure militari come guerre umanitarie».

Nel caso delle due fanciulle Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, definite «cooperanti» (piazzavano cassette di pronto soccorso) rapite in Siria, tutta la vicenda attesta il tipo di guerra che si combatte, il ruolo delle ONG e i mezzi usati, come il rapimento a scopo di riscatto, nel caso specifico di 12 milioni e mezzo di $, che ovviamente il ministro Gentiloni prontamente ha negato di aver pagato, per essere poi smentito da fonti giudiziarie di Aleppo secondo le quali il «tribunale islamico» del Movimento Nureddin Zenki, coinvolto nel sequestro delle fanciulle, ha condannato Hussam Atrash, uno dei signori della guerra locali, capo del gruppo Ansar al Islam, per essersi intascato metà del compenso (12).

Le chiamano anche, con un evidente ossimoro, «guerre nella pace», come «missioni di pace», nonché «umanitarie», sono diventate le guerre di coalizione nelle situazioni di crisi internazionali, ad indicare che la conflittualità non sarebbe più una condizione eccezionale, come tradizio-nalmente (e ipocritamente!) era intesa la guerra, bensì permanente, e persino orpellata di motivi morali, religiosi, socio-umanitari (missioni!). La gamma prosegue dalle guerre «a bassa intensità» (Low Intensity Conflict, LIC) alle guerre «ibride» (Erin M. Simpson, 2005), guerre «non ortodosse», «limitate», «asimmetriche» (A. Mack, 1975), ecc.

Secondo il presidente dell’IAI e direttore della rivista Affari Internazionali, Stefano Silvestri:

«Il vero mutamento strategico è che per la prima volta in più di un secolo, l’uso della forza militare non è più pianificato in vista di un grande scontro globale, ma per gestire e contenere e possibilmente risolvere una serie di conflitti limitati […] Europei e americani della Nato mantengono tuttora sotto le armi l’imponente numero di circa 4 milioni di soldati: molti meno di quanti ne esistevano durante la Guerra fredda, ma anche molti di più di quanti ne vengano effettivamente impiegati nelle operazioni belliche in atto. […] Sempre meno si parla di difesa e sempre più di sicurezza […] [I pericoli derivano oggi da] quei fenomeni che minacciano la tranquillità e il buon funzionamento delle nostre società. […] Mai come oggi è evidente la stretta connessione esistente tra la sfera della politica e quella dell’uso della forza militare. Una famosa definizione di von Clausewitz affermava che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Era una frase profetica. In passato essa venne distorta in particolare dall’interpretazione che ne dette l’Alto Comando tedesco, per il quale esisteva una sfera della politica che, in caso di guerra, cedeva alla sfera militare ogni competenza e iniziativa. Oggi è sempre più chiaro che non esistono distinzioni tra le due sfere e che l’applicazione delle tecniche militari ha sempre una natura politica, e di contro che ogni politica implica un suo modello di impiego della forza. […] La natura ibrida e complessa delle nuove crisi ha accresciuto il ricorso a forze militari di tipo diverso da quelle tradizionali, in particolare alle forze di polizia. In realtà non si tratta ancora di un modello chiaramente definito. Di per sé il termine “polizia” fa pensare sì a corpi armati dello Stato, ma anche a formazioni essenzialmente civili, più che militari» (13).

Ma soprattutto gli eserciti «nazionali», sorti nell’800, non traggono più la forza nella leva di massa e nella coscrizione obbligatoria (il “formez vos bataillons” della sciagurata Marsigliese), ma vengono sempre più sostituiti da eserciti professionali composti da personale che della guerra fa il proprio sbocco «lavorativo» e a tale scopo vengono adeguati i criteri di reclutamento anche sotto il profilo ideologico, psicologico e morale. Formazioni militari che devono fronteggiare proprio quella “racaille” di coetanei che nel 2005 per un mese mise a ferro e fuoco le periferie della capitale francese e non solo. L’Italia non ha ancora come Francia e Inghilterra questo problema delle seconde e terze generazioni non integrate socialmente come i loro padri che hanno praticamente ricostruito l’Europa distrutta dalla guerra. Queste generazioni sono condannate ad una non integrazione, che in Francia è diventata anche segregazione spaziale nelle periferie (14).

Ma soprattutto gli eserciti «nazionali», sorti nell’800, non traggono più la forza nella leva di massa e nella coscrizione obbligatoria (il “formez vos bataillons” della sciagurata Marsigliese), ma vengono sempre più sostituiti da eserciti professionali composti da personale che della guerra fa il proprio sbocco «lavorativo» e a tale scopo vengono adeguati i criteri di reclutamento anche sotto il profilo ideologico, psicologico e morale. Formazioni militari che devono fronteggiare proprio quella “racaille” di coetanei che nel 2005 per un mese mise a ferro e fuoco le periferie della capitale francese e non solo. L’Italia non ha ancora come Francia e Inghilterra questo problema delle seconde e terze generazioni non integrate socialmente come i loro padri che hanno praticamente ricostruito l’Europa distrutta dalla guerra. Queste generazioni sono condannate ad una non integrazione, che in Francia è diventata anche segregazione spaziale nelle periferie (14).La progressiva diminuzione percentuale dei militari di leva, l’accorciamento stesso della ferma obbligatoria, la riduzione dell’organico, la maggior selezione, hanno visto anche in Italia, dalla metà degli anni ’90, il passaggio al reclutamento volontario e il definitivo abbandono del servizio militare obbligatorio (dal 1.01.2005), nell’ambito di un «Nuovo Modello di Difesa» che prevedeva già l’estensione della sfera degli interessi nazionali vitali «ben oltre i limiti dei confini territoriali» e un strategia di «prevenzione attiva», che vede lo strumento militare concorrere permanentemente alla politica nazionale, ossia il suo impiego in azioni di polizia, controllo e presidio dei territori, in collaborazione ovviamente con le restanti forze dell’ordine e con la cosiddetta «protezione civile». La natura mercenaria delle nuove forze armate ne favorisce anche l’impiego come manovalanza securitaria nelle relazioni internazionali.

Lascio ad altri dilettarsi a documentare e studiare gli innumerevoli episodi d’insorgenza sociale dalla fine del 2010 e inizio 2011, attestanti l’insofferenza generalizzata verso questo stato di cose, incarognita anche dalla crisi economica. Basterà descrivere qualche episodio significativo, in un contesto che denota come la specie umana, pur nella maniera sempre lacerata internamente dagli antagonismi, anziché assuefarsi in una comunità totalmente alienata, si sia già mossa per questo «rintocco funebre» del dominio totalizzante del capitale, in barba a chi, stanco di teorizzare l’«integrazione» di una forza-lavoro (che per definizione è già parte integrante del rapporto capitalistico) ora va immaginando una «de-integrazione», altrettanto paranoica se concepita come semplice fatto economico. È pur vero che non basteranno i «giorni della collera», dalla Tunisia all’Algeria all’Egitto e forse ancora allo Yemen e alla Giordania e ai Balcani, e altrove, ma anche i fenomeni della coscienza, a volte, riservano sorprese! In tutto il Nord Africa, per cominciare, solo la collera dei dannati ha liquidato in pochi giorni regimi autoritari post-coloniali che sembravano intramontabili, con i forti apparati di polizia (i moukhabarat egiziani resi impotenti sul campo) al punto da costringere, come in Egitto appunto, un esercito (15) che fraternizza con gli insorti e un Obama a sconfessare il vecchio faraone, campione del «moderatismo» arabo a tutela della lobby israelo-americana in Medio Oriente.

La questione è importante, anche perché le guerre fra Stati nazionali è un bel po’ che stanno cedendo la scena prima alle guerre imperialiste e poi alle coalizioni sovranazionali che, di fatto, rendono obsoleto lo stesso concetto di «sovranità» nazionale. Beninteso, si tratta di un inter-nazionalismo tra borghesie costitutivamente litigiose (che peraltro non esitano a considerare la scelta di fomentare ad arte le guerre per procura, perché costituiscono ormai uno degli strumenti collaudati per la svalorizzazione violenta del capitale e per il lucroso investimento anticiclico nell’industria del massacro).

Ciò tuttavia dovrebbe far riflettere sui caratteri che viene ad assumere in un contesto sociale di questo genere lo stesso «internazionalismo proletario», che sarebbe grottesco pensare come l’unità fra i proletari degli stati nazionali, che del resto ha mostrato la corda già negli anni ’20 della Terza Internazionale. Nei fatti, i giovani «senza futuro» del Maghreb, come gli immigrati di seconda e terza generazione delle banlieues, stanno realizzando la forma più moderna di internazionalismo, favoriti anche dalla comune lingua araba, scambiandosi dalla Tunisia all’Egitto le tattiche e le tecniche per fronteggiare e persino sconfiggere sul campo le migliaia di poliziotti antisommossa. In Italia c’è una certa presenza di nuovissima immigrazione consistente nella logistica, anche se soggetta a regimi di caporalato e di cooperative spesso mafiosi, una cappa contro cui finirà per concentrarsi la loro protesta, che già ha scosso in varie occasioni il regime sonnolento e acquiescete dei sindacati istituzionali opportunisti.

L’accelerata mutevolezza dei rapporti economici nelle varie aree del mondo mette anche a nudo la volubilità dei rapporti di potenza e delle relazioni tra Stati. Ciò non sopprime affatto né la realtà delle guerre interimperialiste, né le questioni nazionali, che anzi vengono spesso artificiosamente messe in campo nella dinamica dei rapporti internazionali, nella maniera più assurda e paradossale, da un lato (ad es., con la riunificazione tedesca del 1989) dall’altro con la frammentazione della Jugoslavia o con la riesumazione di nazioni scomparse (come le repubbliche baltiche) o dell’Ucraina e Bielorussia, mai esistite come entità statali e soggetti internazionali.

La novità non sta neppure nel fatto che le guerre interimperialiste si svolgono su un terreno economico e sociale a partire dai basilari interessi finanziari dei gruppi economici internazionali. Spesso sono i gruppi economici a condurre direttamente guerre silenziose e trasversali e a condizionare governi e alleanze anche sul piano militare. Un esempio è stato proprio quello dell’Unione Europea che, pur in un generale orientamento atlantista, ha visto al suo interno una Germania orientata a spostare il peso delle relazioni economiche dal Nord America nonché dall’area dell’euro ad una alleanza strategica verso la Russia con una proiezione verso l’Asia, e al tempo stesso a coltivare una troika tra Francia, Germania e Russia mentre, dall’altro lato, la Francia non ha esitato a stipulare un Trattato di difesa e cooperazione nucleare con la Gran Bretagna che, a sua volta, tendeva a sganciare la Francia dallo stretto legame con Berlino. Di fatto, Francia e Gran Bretagna, assediate dalla questione fiscale, sono state costrette a integrare in modo bilaterale le rispettive capacità militari, ad es. nell’intervento per sfasciare la Libia, per garantirsi i rispettivi interessi imperialisti in un momento di crisi in cui qualunque investimento in armamento e difesa avrebbe causato, e a maggior ragione causerebbe oggi, ulteriore tassazione e possibili conseguenti insorgenze popolari.

Ma è proprio nelle misure di «sicurezza» contro l’insorgenza sociale che l’Unione Europea sembra raggiungere, non a caso, un’armonia e una collaborazione più tangibili di quella di cui difettano nelle relazioni internazionali, dove è evidente la dialettica tra «cessione di sovranità», «sovranità limitata», «non ingerenza» e «diritto di ingerenza». A livello poliziesco, di sicurezza civile e penale, di controllo del territorio e dell’emigrazione, di terrorismo e criminalità, la collaborazione è in atto da diversi anni, con estensione di competenze, programmi e creazione di Autorità, accesso a banche dati del DNA e impronte digitali, archivi e registri automobilistici, formazione di squadre speciali dirette da EUROPOL, cooperazione tra polizie e servizi segreti, monitoraggio di Internet, controllo delle reti di telecomunicazioni e provider.

Vengono effettuati addestramenti comuni e operazioni di contrasto a manifestazioni di protesta e create accademie europee di polizia (CEPOL) che studiano tattiche per il crowd management (controllo della folla). I programmi di ricerca, lautamente sovvenzionati, non si contano, così gli Istituti, anche in ambito ONU, come UNICRI (Istituto di Ricerca Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sulla Criminalità e la Giustizia), curatore di un manuale antiterrorismo (Counter-Terrorism Online Handbook), con vari gruppi di lavoro, uno dei quali ha sede in Torino (IPO, Osservatorio permanente per la sicurezza durante i grandi Eventi).

Né si trascura il riarmo tecnologico: apparecchiature per l’esplorazione visiva notturna, elaborazione automatizzata di monitoraggi video, cavi a radiofrequenza in grado di misurare la percentuale d’acqua in corpi stazionanti o circolanti nei pressi). L’ampliamento del SIS (Sistema Informativo di Schengen) consente alle centrali di polizia cogestite di elaborare più dati biometrici di migranti, l’attivazione del SIV (Sistema Informativo per i Visti) archivia impronte digitali e dati biometrici dei migranti. L’agenzia di frontiera (FRONTEX) con sede a Varsavia è esplicitamente concepita come «baluardo della difesa europea dalla migrazione», tiene un Registro Tecnico Centrale (Toolbox) delle attrezzature dei Paesi membri per il controllo e la sorveglianza dei confini.

Vengono maggiormente equipaggiate le squadre di frontiera. I Carabinieri italiani, proprio quelli delle barzellette, divenuti per questo una forza armata, sono dotati di nuove imbarcazioni, elicotteri e apparecchiature per il monitoraggio. Il Trattato di Lisbona prevede riforme anche nel campo della politica militare, mentre la Politica Europea per la Sicurezza e Difesa (PESD) dovrebbe migliorare le sue capacità militari, ma questo non sta avvenendo in soluzione comune, tanto meno con l’istituzione, prevista per il 2010, di propri contingenti armati. Esiste però uno strumento d’intervento in Paesi terzi, la Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR) di stanza a Vicenza, con un suo Centro di addestramento (CoESPU) (16).

La polarizzazione di ricchezza e miseria (17) ha ridotto ormai le classi che detengono le condizioni della produzione mondiale ad un 10% dell’umanità con oltre il 90% del reddito prodotto. Se non è questa la polarizzazione preconizzata del vecchio Marx! Certamente questo strato di umanità è armato di tutto punto anche perché da questi che un tempo erano presenti nella coscienza antimilitarista come i pescecani di guerra, discende la produzione e il commercio di armi nel mondo, ed è contornato di un nutrito stuolo di lacchè e servitori parassiti a vario titolo provenienti dal restante 90% chiamato a fornire, oltre a quel reddito, lacchè e servitori, anche i contingenti armati di questa contro-rivoluzione preventiva securitaria, che peraltro fanno sempre più ricorso all’arma del conflitto religioso, al cosiddetto «scontro di civiltà» e a quella mostruosa creazione, a livelli industriali di divisione, che è il razzismo, per controllare, in modo diversificato, e all’occasione mettere gli uni contro gli altri, gruppi etnici, religiosi, culturali, linguistici, nazionali.

Ridicolo, e piuttosto contro producente, il vecchio canto nazionalista della Marsigliese, sia dopo Charlie Hebdo sia dopo il Bataclan. Dopo il blitz al giornale satirico Charlie Hebdo, si accentua nelle grandi metropoli imperialiste la mobilitazione ideologica securitaria contro il terrorismo, per la democrazia, contro il clandestino, oggi fino al più becero razzismo contro il diverso, o contro i «Bastardi Islamici», nel vernacolo del giornale Libero di gaglioffi come Maurizio Belpietro. Assumono sempre più rilevanza nella nuova strategia le procedure di controllo dell’informazione, di intelligence, di manipolazione mediatica dell’opinione e del consenso. Ed era iniziato con l’11 settembre.

Né hanno senso, in questo contesto, le armi e le strategie già usate su Belgrado o su Bagdad, quando si tratta, ad es., di controllare agglomerati come quelli di Algeri, Tunisi o Il Cairo, o come quello di Sadr City, uno dei più grandi del mondo, o quello di Mogadiscio, dove nel 1993 gli Army Rangers, corpo elitario dell’esercito Usa, subirono una disfatta dell’ordine del 60% da parte della milizia dello slum (19), che indusse il Pentagono a rivedere la Militarized Operations on Urbanized Terrain (MOUT). Nella primavera del 1996, la rivista dell’Army War College «Parameteres» pubblicava lo studio Our Soldiers, Their Cities, dove si affermava che «il futuro della tecnica bellica sta nelle strade, nelle fogne, negli edifici multipiano, nell’incontrollata espansione delle case che formano le città frammentate del mondo […] La nostra recente storia militare è punteggiata di nomi di città – Tuzla, Mogadiscio, Los Angeles, Beirut, Panama, Hue, Saigon, Santo Domingo – ma questi scontri sono stati solo un prologo, mentre il dramma vero e proprio deve ancora cominciare».

La concentrazione urbana delle popolazioni è nell’ordine delle cose all’origine dello sviluppo capitalistico, ed è lo specchio della dis-integrazione costitutiva della comunità umana, che nel capitalismo si riduce ad una massa di atomi egoisticamente privati dell’elemento sociale che ne fa delle cose asservite e schiavizzate dal loro stesso prodotto e al tempo stesso segregate in uno spazio che deve permanentemente adattarsi a questa funzione segregante gestita dallo Stato. Ciò comporta una permanente guerra sociale che assume contorni quantitativi e caratteristiche diverse a seconda dell’epoca storica.

Nell’Inghilterra della rivoluzione industriale, la «legge sui poveri» e i suoi effetti sulla conformazione urbanistica delle città industriali, sulle famigerate workhouses, a Londra e a Manchester, sono descritte da Engels (20). Dopo la Comune di Parigi, la borghesia francese percepisce il pericolo connesso con l’insorgenza operaia e la necessità di pianificazione urbanistica in previsione degli scontri futuri, sventrando interi quartieri e dotandosi di vie di fuga nei grandi boulevards. Da allora in poi, ogni pianificazione urbanistica contemplò l’esigenza di autodifesa delle classi dominanti, di segregazione delle classi «pericolose» e di intervento militare dello Stato. Oggi il dominio dell’aria cambia un po’ le cose.

Nel luglio 1967, Detroit era la quinta città degli USA (oltre 1 milione e mezzo di abitanti) con un proletariato, a maggioranza nero, di 800 mila operai solo nell’industria automobilistica della zona. I moti che scoppiarono in seguito alla crisi automobilistica videro impegnati 13 mila paracadutisti della 101^ Divisione, e carri armati, mentre polizia e Guardia nazionale si rivelarono impotenti a contenerli (21). Guardatela però oggi l’antica capitale dell’automobile: è una Shrinking City (città che «si riduce»), specchio della decadenza e della regressione sociale, ha perduto la metà della popolazione, circa un milione di abitanti, il 35% del territorio municipale è disabitato, e il processo si è aggravato con la crisi dei subprime: 67 mila abitazioni sono state sequestrate in tre anni. Una delle metropoli più povere, con un terzo della popolazione sotto la soglia di povertà, 9 abitanti su 10 neri, con un apartheid fisico tra centro e sobborghi dove si concentrano le classi medie e le attività economiche. «I grattacieli abbandonati del centro-città, aste senza bandiere, sono ormai i simboli della decadenza» (22). Carcasse carbonizzate, parcheggi abbandonati, fabbriche dismesse, l’urbano si decompone, l’addensamento si ruralizza, e riprendono i suoni della natura, il canto del gallo e degli uccelli selvatici. Solo la banlieue avanza. Secondo Kurt Metzger, direttore di un ufficio studi demografici locale, il tasso reale di disoccupazione raggiunge anche il 40% (contro il 28,9% «ufficiale»). Ciò significa minore base fiscale e drastiche riduzioni dei servizi pubblici. Il tasso di mortalità infantile s’impenna al 18 per mille (3 volte la media degli USA, e uguale a quello dello Sri Lanka). Ovviamente,…si sciopera sempre meno. La situazione di Detroit è analoga a tutte le città della zona dei Grandi Laghi, dove la fatiscenza degli scheletri arrugginiti degli impianti dismessi e la devastazione si estende per centinaia di km (23)! In Italia la disoccupazione giovanile è oltre quei livelli.

E non è certo in un contesto del genere che si è svolta l’insorgenza sociale che sta provocando la «rivoluzione» maghrebina! Qui c’è anzi un considerevole sviluppo economico ancora in atto (24), con forti investimenti industriali, commerciali, turistici e finanziari, con effetti enormi di ricomposizione sociale e necessarie riformulazioni dei poteri politici, fiscali ed amministrativi, e dove l’urbanizzazione raggiunge livelli imponenti.

Ogni periodico riassetto urbanistico, pertanto, non è altro che una fase di guerra sociale in atto.

Si pensi alle città ex coloniali dove i problemi si ingigantiscono nell’epoca post-coloniale dove il problema della rimozione delle popolazioni pericolose diventa gigantesco per dimensioni, per velocità di trasformazioni e dove l’aspetto militare è più vistoso. Si pensi ai faraonici programmi di riassetto urbanistico in Birmania ad opera della dittatura narco-militare per il «Visit Myanmar Year 1996», che ha visto l’impiego di lavoro forzato per le infrastrutture turistiche e una vera e propria deportazione di popolazione dai centri cittadini in quartieri e nuove città distanti centinaia di km. Ma quello della diffusione del lavoro coatto, della schiavitù è un capitolo non nuovo ma appena riapertosi, che diventerà drammatico con i sempre più potenti flussi migratori che si gonfieranno man mano che la crisi del capitalismo si estenderà e approfondirà, con le conseguenti guerre e distruzioni.

Per analogia con passate rivolte «del pane», si potrebbe risalire alla primavera del 1992, a quella che apparve subito come la più violenta e sanguinosa rivolta urbana del Novecento americano, a Los Angeles, seconda città degli Stati Uniti e capitale di uno Stato (la California) che da solo costituiva allora per PIL la 12^ potenza mondiale, per tracciare alcune linee di continuità che si sarebbero poi evolute fino all’attuale realtà dell’insor-genza sociale metropolitana (25). Circa 50 mila manifestanti (ma, dalle varie fonti, si capisce che la folla coinvolta in varie forme era quattro volte più numerosa) tennero impegnati 8 mila fanti dei marines insieme al altri 12 mila della Guardia Nazionale in scontri, saccheggi, con una sessantina di morti, 3.000 feriti, 12.500 tra fermati e arrestati, 300 negozi devastati o incendiati, circa un miliardo di $ di danni.

Per analogia con passate rivolte «del pane», si potrebbe risalire alla primavera del 1992, a quella che apparve subito come la più violenta e sanguinosa rivolta urbana del Novecento americano, a Los Angeles, seconda città degli Stati Uniti e capitale di uno Stato (la California) che da solo costituiva allora per PIL la 12^ potenza mondiale, per tracciare alcune linee di continuità che si sarebbero poi evolute fino all’attuale realtà dell’insor-genza sociale metropolitana (25). Circa 50 mila manifestanti (ma, dalle varie fonti, si capisce che la folla coinvolta in varie forme era quattro volte più numerosa) tennero impegnati 8 mila fanti dei marines insieme al altri 12 mila della Guardia Nazionale in scontri, saccheggi, con una sessantina di morti, 3.000 feriti, 12.500 tra fermati e arrestati, 300 negozi devastati o incendiati, circa un miliardo di $ di danni.

Un esercito federale che interveniva massicciamente in una delle periferie più caratteristiche del mondo, non fuori ma dentro i propri confini (26).

Note

Newsletter n. 50, per PonSinMor, Dante Lepore, 16.11.2015, ripreso da http://umbvrei.blogspot.it/