Cina e India, la battaglia delle rotte

Pubblichiamo la versione integrale di un articolo apparso su «Il Manifesto» del 19 settembre 2014

Sotto la guida del ministro della cultura Ravindra Singh, il governo indiano ha recentemente lanciato un progetto di ricerca quinquennale denominato «Mausam/Mawsim: vie marittime e paesaggi culturali». Il progetto, promosso insieme al Centro Nazionale Gandhi per le Arti, ambisce a rivitalizzare la memoria di un passato glorioso, quando tra il cinquecento e il mille l’India era il punto di snodo fondamentale dei commerci che attraversavano l’Oceano indiano. Il nome del progetto fa riferimento alla stagione nella quale le navi potevano navigare in modo sicuro: il Mausam, o Mawsim in arabo. È questa l’origine del nome «monsone», una stagione segnata da venti particolari, lungo i quali si disegnavano le rotte commerciali. Scopo del progetto è dunque di riscoprire le connessioni culturali prodotte da queste rotte tra le città costiere, un tempo tappe di percorsi che univano località oggi appartenenti ai diversi Stati che affacciano sull’Oceano indiano. Come si legge nella presentazione, tuttavia, il progetto pone anche l’accento su come queste connessioni avessero prodotto delle conoscenze e idee condivise che andavano ben oltre la costa, per estendersi nelle regioni interne dell’Asia, dell’Africa e della Penisola arabica. Il progetto, svolto in collaborazione con l’UNESCO, parla di storia, ma pare avere uno sguardo molto attento al presente e al futuro dello sviluppo capitalistico globale.

La guerra delle mappe

Mappa della «New Silk Road» rilasciata dall’agenzia di stampa statale Xinhua News l’8 maggio 2014. La mappa mostra gli snodi della nuova «via della seta terrestre», che collega la Cina centrale all’Europa del nord attraversando l’Asia, e della via della nuova seta marittima, che collega le zone industriali costiere cinesi all’Europa, toccando Indonesia, India e Africa. Il punto d’accesso all’Europa è il porto del Pireo

Come osservato dal «Times of India», il progetto «Mausam» è il primo segno del tentativo indiano di rispondere in modo organico all’estensione delle operazioni a guida cinese nell’area. Il «Mausam» sarebbe infatti lo strumento individuato dall’India per lanciare una contronarrativa rispetto al discorso della «nuova via della seta», intorno al quale la Cina ha costruito le premesse per un’iniziativa politica e geoeconomica senza precedenti. L’idea di base dietro la nuova «via della seta» è che l’attuale fase economica si fondi sulla possibilità di avviare operazioni logistiche – inclusi corridoi commerciali, di trasporti e infrastrutturali – su scala globale per rafforzare supply chains ormai transnazionali. Attraverso l’immagine della «via della seta», l’Asia centrale è divenuta un potenziale partner strutturale della nuova ‘fabbrica del mondo’ e la Cina ha evocato la possibilità che siano molti i paesi direttamente coinvolti nel suo processo di crescita. Ma non c’è solo questo. L’evocazione dell’antica via terrestre deve scontare le turbolenze geopolitiche delle zone attraversate – non da ultime quelle che coinvolgono le zone di guerra della Mesopotamia e del Mar Nero – e la difficoltà di pensare collegamenti capaci di attraversare regimi giuridici, zone geografiche e standard tecnologici differenti senza perdere in efficienza e velocità. Per questo il centro nevralgico della nuova «via della seta» è oggi lo sviluppo di una via marittima tra Cina ed Europa, che si basa sul mezzo di trasporto che più di tutti ha contribuito a modificare la scala della produzione dagli anni ‘70: la nave portacontainer, fattore ormai imprescindibile delle catene produttive globali. La mappa della nuova «via della seta» marittima individua anche la zona di Kolkata, nello Stato indiano del Bengala occidentale, come scalo, ma ciò non può bastare per un paese che ormai rifiuta il ruolo di comprimario e ha deciso di ritagliarsi il proprio posto nel «secolo asiatico». Accanto all’evidente attrattiva delle prospettive d’inclusione nei nuovi corridoi transnazionali a guida cinese, l’India è infatti intenta a sviluppare una propria strategia che vede insieme il rilancio della produzione interna, la ricerca di partner nell’area e un’offensiva anche sul piano culturale. Si comprende così come il progetto «Mausam» sia funzionale al disegno di una diversa mappa dei commerci marittimi e dei possibili corridoi del futuro nella quale il subcontinente, in tutta la sua estensione costiera, rappresenta il fulcro e non solo un punto di passaggio.

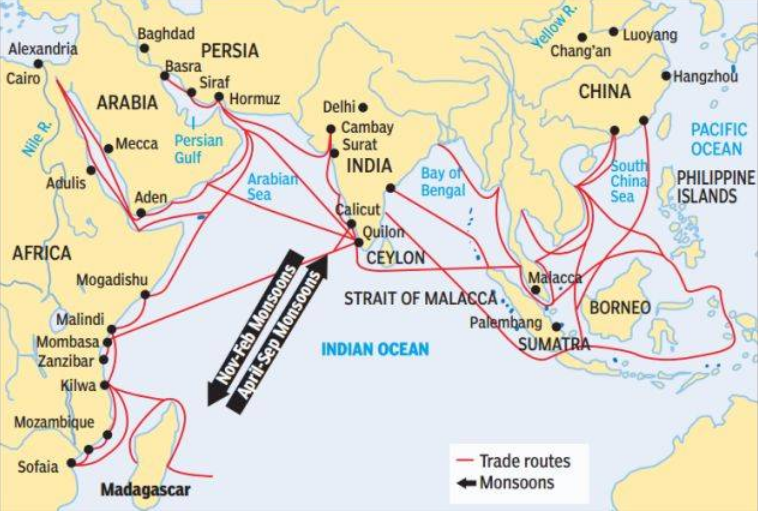

Mappa delle rotte commerciali navali nell’oceano Indiano tra il 500 e il 1.000, in base alla direzione dei venti, pubblicata dal giornale Times of India il 16 settembre 2014. Sono molte le città di India, Penisola Arabica e Africa a essere toccate da rotte che raggiungono il sud della Cina, attraversando Indonesia e Penisola Malese

La politica delle infrastrutture

Se da un lato è evidente il tentativo di rafforzare la partnership economico-commerciale con il Giappone, dove il premier Modi si è recato per una lunga visita ufficiale nella quale la Cina era il convitato di pietra, il progetto «Musam» è forse il primo reale tentativo da parte dell’India di costruire una contronarrazione da opporre alla diplomazia economico-culturale pragmatica sviluppata dalla Cina con il discorso della «nuova via della seta». Questa si basa sull’immagine di una potenza economica pacifica, che non pretende di promuovere valori superiori se non in quello del mercato della produzione capitalistica globale. Non a caso, le illustrazioni ufficiali della «nuova via della seta» pongono l’accento sulla possibilità di creare, intorno alle rotte commerciali, una comunità con «interessi, destino e responsabilità comuni». Coerentemente con questo discorso, la Cina ha fatto dell’investimento in infrastrutture una nuova frontiera mobile al centro della sua politica geoeconomica più recente. Se in Cina le politiche interne mirano a un prolungamento verso ovest dei processi d’industrializzazione e modernizzazione, che si sono concentrati nell’ultimo ventennio nelle zone e regioni a ridosso delle grandi aree metropolitane della costa, è attraverso l’investimento estero in infrastrutture che si sviluppa una decisa penetrazione in settori strategici delle operazioni logistiche globali. La costruzione di infrastrutture rappresenta tanto uno degli investimenti produttivi per impegnare imprese del settore, quanto uno strumento per estendere in modo coordinato le operazioni economiche del capitale cinese. Per fare solo due esempi a noi più vicini: l’impegno nell’ammodernamento della rete autostradale e ferroviaria di diversi paesi dell’Est Europa è direttamente proporzionale alla presenza crescente di industrie cinesi nelle zone economiche speciali che fanno ormai parte del panorama europeo; d’altro canto, la concessione trentennale all’operatore portuale e navale cinese Cosco del porto del Pireo, in Grecia, è un’espressione concreta di ciò che rappresenta la nuova via navale della seta. È, infatti, innanzi tutto una complessa ridefinizione della geografia dei porti a essere messa in gioco. Non a caso la Cina è da anni il primo produttore mondiale di container e tra i principali utilizzatori delle nuove gru post-post-panama, in grado di accogliere e scaricare l’ultimo prodotto dell’industria navale, le ULCC (navi portacontainer ultra-large con una capacità di oltre dodicimila container). La corsa ad accaparrarsi le operazioni di carico scarico delle navi portacontainer modifica le rotte commerciali e muove investimenti e operazioni di ristrutturazione nei porti. Collegare i corridoi del mare con i corridoi terrestri e le nuove zone produttive sarà una delle poste in gioco dei prossimi decenni.

Una politica globale dei corridoi

Difficilmente un progetto come «Musam» riuscirà a scalfire la posizione assunta dalla Cina. Esso è tuttavia rivelatore di una direzione imboccata dal governo Modi, capace di ridefinire il proprio background conservatore e ultranazionalista nella direzione di un uomo del mercato e del capitale globale, radicalizzando politiche già avviate dal precedente governo. Lo sforzo di recuperare il ritardo infrastrutturale è stato uno dei cavalli di battaglia che hanno assicurato a Modi l’appoggio delle élite economiche del paese e l’interesse degli investitori internazionali. A ciò si accompagna la sicurezza di un governo pronto a usare la mano dura contro i diritti dei lavoratori e le proteste operaie. Il consenso diffuso verso l’aria di cambiamento e modernizzazione che Modi sembra portare, in particolare tra i giovani più istruiti, non sarà infatti sufficiente a permettere la realizzazione dei grandi progetti come il diamond quadrilateral project, l’ambizioso disegno di sviluppare la politica dei corridoi industriali su scala continentale, affiancando alla direttrice Delhi-Mumbai, quelle Amristar-Delhi-Kolkata, Bangalore-Chennai e Bangalore-Mumbai. Puntando alla costruzione di reti ferroviarie ad alta velocità e capacità (TAV), nuove zone e regioni industriali e città modello, questi progetti sono grandi esercizi di una politica dei corridoi che si sviluppa attraverso operazioni logistiche la cui scala non si misurerà sul piano locale. L’enfasi con la quale l’India ha imboccato questa strada pare alludere alla volontà di percorrere una via nuova, che solo parzialmente ricalca il modello del boom cinese fondato sulle zone economiche speciali e lo sfruttamento di manodopera migrante. La posta in gioco per l’India è altissima, in particolare sul piano delle risorse energetiche e del consumo di acqua, veri punti deboli di questi progetti. Più che uno scontro aperto con la Cina, tuttavia, è possibile immaginare una competizione che avrà come effetto quello di radicalizzare le priorità geoeconomiche che ruotano intorno a operazioni logistiche come la «nuova via della seta» e la politica dei corridoi, approfondendo uno dei tratti centrali dello sviluppo capitalistico contemporaneo. Queste politiche prefigurano un nuovo rapporto tra le operazioni globali del capitale e le politiche degli Stati, dove questi ultimi agiscono come attori all’interno di complessi assemblaggi di potere economico-finanziari.

Anche se questi sviluppi sono ancora poco considerati dai movimenti, ciò dovrebbe se non altro aiutarci a comprendere che pensare oggi alle politiche europee – che includono la realizzazione di una rete di corridoi infrastrutturali trans-europei (TEN-T) – o a quelle italiane senza considerare questo piano globale popolato da nuove politiche statali e catene della produzione transnazionali è un esercizio ormai velleitario.