Eataly e il feticismo della merce slow

Intervista a MAGGIE GRAY – di LELE LEONARDI

Intervista a MAGGIE GRAY – di LELE LEONARDI

Mentre proseguono le mobilitazioni dei lavoratori di Eataly contro il modello Farinetti e la precarizzazione selvaggia, proponiamo un approfondimento sull’etica locavorista per svelare a 360 gradi la dimensione di classe e le forme dello sfruttamento nella produzione e circolazione del cibo biologico e “locale”. Sul tema abbiamo intervistato la studiosa e attivista Maggie Gray, autrice di Labor and the Locavore (University of California Press 2013). In italiano di Gray è stato pubblicato “Movimenti per un’alimentazione sostenibile ed economia politica del lavoro”, in Lavoro in frantumi (Chicchi, Leonardi, a cura di, Ombre corte 2011).

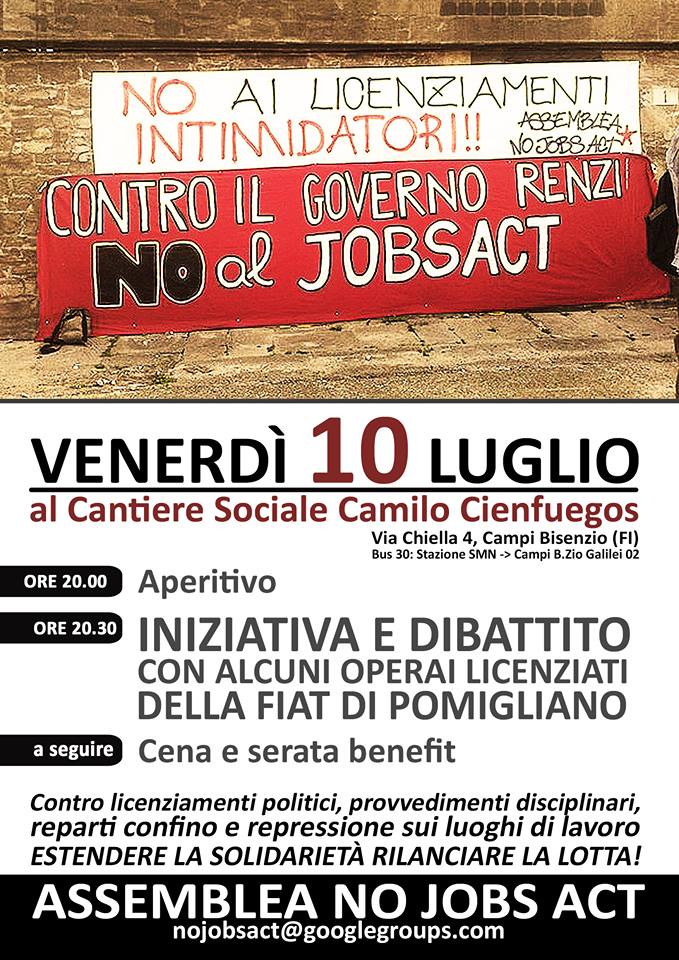

L’etica del locavoro – ovvero la persona che privilegia la filiera alimentare corta e in generale la produzione locale – ha bisogno di specifici “templi del consumo” per esprimersi efficacemente. I mercatini del biologico sono un esempio piuttosto ovvio, ma recentemente sono nate nuove catene commerciali – come ad esempio Eataly – che svolgono un ruolo importante nella diffusione dell’attitudine go local! Ci sembra anche in questi luoghi si diano pratiche di sfruttamento. Per esempio, pochi giorni fa per la prima volta i lavoratori di Eataly sono entrati in sciopero (a Firenze). Le ragioni della protesta sono le scarse condizioni di lavoro (sottopagato, tra le altre cose) e l’uso sproporzionato di contratti a (brevissimo) tempo determinato spesso non rinnovati. L’azienda ribatte che i bassi stipendi sono la norma nell’economia contemporanea, che la fine del periodo start-up comporta necessariamente il non-rinnovo di alcuni contratti, e che sebbene le condizioni di lavoro possano non essere le migliori, lavorare a Eataly è “figo”. In questo contesto, come credi che funzionino i meccanismi di sfruttamento mobilitati dall’etica locavorista dal lato della circolazione?

La Locavore ethics è perlopiù basata sull’immagine romantica della piccola fattoria e della produzione artigianale. Eppure qui c’è una grande contraddizione: da un lato il movimento della filiera corta è esploso in concomitanza con il rifiuto del cibo industriale (quello che si trova abitualmente nelle catene dei supermercati) da parte dei consumatori. Il cibo locale è dunque diventato un antidoto, una nuova nicchia di mercato: è possibile supportare le piccole aziende agricole con i propri acquisti, indirizzare il proprio reddito sul territorio e mangiare prodotti più freschi e più buoni. Dall’altro lato, però, far la spesa alle catene di alta qualità come Eataly rappresenta anche un no deciso agli acquisti standardizzati. Eataly appare come l’emblema dell’artigianalità del cibo, dell’esposizione tradizionale di prodotti effettivamente deliziosi. Inoltre, Eataly rende difficile stabilire esattamente cosa s’intende per ‘locale’ dal momento che la sua strategia di marketing si basa su un ‘manifesto’ che enfatizza la storia dei prodotti e il lato culturale del cibo, che incoraggia i consumatori ad informarsi (non soltanto ad acquistare e a consumare) e promuove l’idea che Eataly sia “scrupolosamente onesta”. In breve, si tratta di una versione rovesciata del feticismo delle merci. Il prodotto assume una qualità prefissata in modo tale che esso risulti più prossimo ad uno scambio tra conoscenti che non ad una transazione di mercato. Tuttavia siamo incoraggiati ad identificarci con il contadino/artigiano, che appare come l’unico produttore. In entrambe le situazioni, il lavoro viene cancellato.

Nel tuo libro Labor and the Locavore mostri come l’etica del locavoro che si sta rapidamente diffondendo a livello globale sia basata in misura significativa sullo sfruttamento dei lavoratori presso piccole e medie aziende agricole. Quale forma assume questo tipo di sfruttamento che avviene al livello della produzione?

I consumatori si rendono rapidamente conto che i lavoratori sono sottoposti a varie forme di sfruttamento nel settore dell’agricoltura industrializzata, maggioritaria in California e Florida negli Stati Uniti o anche nell’Italia meridionale. In altre regioni predomina invece una struttura produttiva ‘locale’, popolata da aziende agricole piccole o medie (per esempio presso la valle dello Hudson nello Stato di New York, dove ho condotto la mia ricerca, oppure in alcune aree dell’Italia settentrionale). Nelle aziende che ho visitato mi sono imbattuta in pratiche di sfruttamento tanto feroci quanto quelle in vigore nell’agri-business. Inoltre, sia la legislazione federale degli Stati Uniti che quella della maggior parte dei singoli Stati tutelano i lavoratori agricoli molto meno rispetto a quelli di altri settori. Nello Stato di New York, per esempio, questi lavoratori non hanno diritto né agli straordinari né al giorno di riposo settimanale, e neppure possono accedere alla contrattazione collettiva. Molti altri Stati prevedono simili misure di esclusione e ciò rende i braccianti una sottoclasse legale della working class. Come se non bastasse la struttura legislativa, va sottolineato che la maggior parte di questa sottoclasse – nelle aziende di tutte le dimensioni – è rappresentata da migranti clandestini che hanno necessità assoluta di reddito e altissima esposizione al ricatto padronale. Ciò che rende particolari le aziende più piccole è un certo paternalismo che s’innesta sui rapporti di lavoro. Molti lavoratori percepiscono nel loro datore di lavoro una forma di protezione rispetto a minacce esterne, comprese le autorità incaricate di controllare l’immigrazione illegale. Inoltre, i lavoratori godono dell’accesso ai prodotti dell’azienda e ai suoi mezzi di trasporto; spesso, infine, essi vivono con le proprie famiglie in case di proprietà dell’azienda. Si tratta ovviamente di vantaggi apprezzati, che tuttavia hanno un loro prezzo, cioè il silenzio e l’accettazione delle condizioni date. In questo senso è chiaro che il paternalismo funge da forma di controllo sociale molto efficiente.

Ci sembra piuttosto evidente che l’etica del locavoro non è alla portata di tutti. Credi ci siano barriere di classe, di status e di razza rispetto all’accesso ai prodotti ‘slow’? Se le cose stessero in questo modo, come pensi che queste barriere possano essere superate o quantomeno messe in discussione?

Come molte tendenze e mode, specialmente quelle che implicano costi superiori alla norma, solo gli strati sociali in qualche modo influenti possono permettersi questo tipo si spesa ed il tempo che essa richiede. Anche nel caso in cui le classi con scarso reddito potessero permettersi di fare acquisti ai mercatini del biologico, infatti, questi ultimi risulterebbero molto scomodi se confrontati all’esperienza di shopping ottimizzato offerta dal supermercato. Ciò detto, credo che stiamo comunque assistendo ad un cambiamento: Wal-Mart – cioè la più grande catena di supermercati degli Stati Uniti –è oggi il maggiore acquirente di cibo biologico e in ogni punto vendita troviamo sezioni esclusivamente dedicate ai ‘prodotti locali’.

Data la persistenza della crisi globale (con una conseguente esplosione del tasso di disoccupazione) alcuni lavoratori italiani (non un’enorme quota, ma nemmeno un numero irrilevante) hanno abbandonato il lavoro salariato e sono ‘ritornati alla natura’, hanno cioè tentato la fortuna nel settore dell’agricoltura biologica. Uno dei problemi che si sono trovati a dover affrontare è che grandi aziende come Eataly riescono a fare pressioni sui piccoli contadini in modo tale che essi siano posti di fronte ad un difficile aut aut: o accettano le condizioni imposte e vendono i propri prodotti ad un bassissimo prezzo, oppure si assumono rischi non indifferenti per cercare canali di ditribuzione alternativi. Vedi qualcosa di simile negli Stati Uniti? In tal caso, quali forme credi possano assumere le strategie di resistenza di questi lavoratori?

Molti contadini statunitensi dipendono dalla vendita biologica al dettaglio e subiscono la pressione congiunta delle catene e degli intermediari (inclusi i trasportatori). In luoghi come la Valle dello Hudson nello Stato di New York i piccoli contadini potevano tentare la strada della vendita biologica al dettaglio trent’anni fa, ma oggi le cose sono cambiate. Ci sono altre opzioni, però: nel 2004 sono stati censiti 3706 mercatini del biologico negli Stati Uniti, mentre oggi sono più che raddoppiati.[1] C’è stato anche un significativo incremento del livello di cooperazione tra micro-aziende per creare canali autonomi di distribuzione e/o vendita. Un esempio è la Organic Valley, una cooperativa del settore caseario che vede la partecipazione di quasi 1800 produttori e che ha appena fatto registrare un miliardo di utile. Data la sua presenza coordinata sul mercato, questa cooperativa è attrezzata per la fornitura di prodotti biologici ad un livello quasi paragonabile ad aziende di dimensioni industriali.