L’Olivetti è il simbolo della crisi dell’economia italiana

Pubblichiamo questo interessante articolo tratto da Internazionale: al netto di alcuni passaggi frutto di una impostazione che non mette in discussione lo stato di cose presente, ci sembra mostri bene quanto da noi scritto qui rispetto alla nascita del Pc in Italia, all’anomalia, capitalisticamente parlando, del Belpaese e alla sua ricchezza sociale accumulata (e sempre più erosa) in anni di lavoro e di lotte.

Gavin Jones e James Mackenzie, Reuters, Regno Unito. Foto di Giorgio Perottino

L’azienda di Ivrea e tutta l’industria nazionale stanno commettendo lo stesso errore: pochi investimenti nella ricerca e poche idee. Il reportage dalla città piemontese

Il declino economico ha molte facce. A Ivrea è quella delle erbacce che coprono i campi da tennis abbandonati dove giocavano i dipendenti della Olivetti, un ex gigante dell’elettronica.

Negli anni ottanta Ivrea era una versione europea della Silicon valley. Dei cin- quantamila dipendenti della Olivetti, la metà lavorava in questa città, guadagnando bene e approfittando delle costose strut- ture ricreative dell’azienda. Oggi i principali datori di lavoro di Ivrea sono il servizio sanitario pubblico e due call center, che in- sieme hanno 3.100 dipendenti.

La Olivetti esiste ancora, ma oggi è una piccola impresa di apparecchiature da ufficio. Le fabbriche dove un tempo l’azienda inventava e costruiva i suoi prodotti, gioielli dell’architettura industriale del novecen- to, sono state trasformate in musei. Oggi molti dei trentenni di Ivrea hanno poco lavoro e sono mantenuti dai genitori, ormai in pensione.

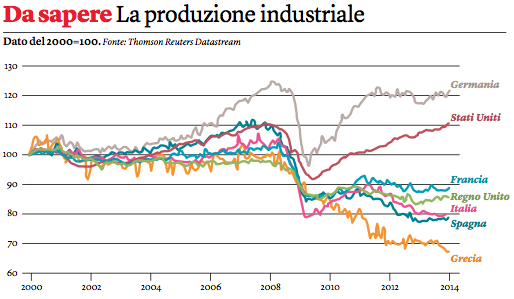

“Erano tempi straordinari, ma poi è an- dato tutto in malora. All’inizio il declino è stato lento, poi c’è stata un’accelerazione improvvisa”, racconta Massimo Benedetto, 59 anni, all’Olivetti da trenta. Oggi Benedetto lavora per il servizio di assistenza alla clientela e tra pochi anni andrà in pensione.

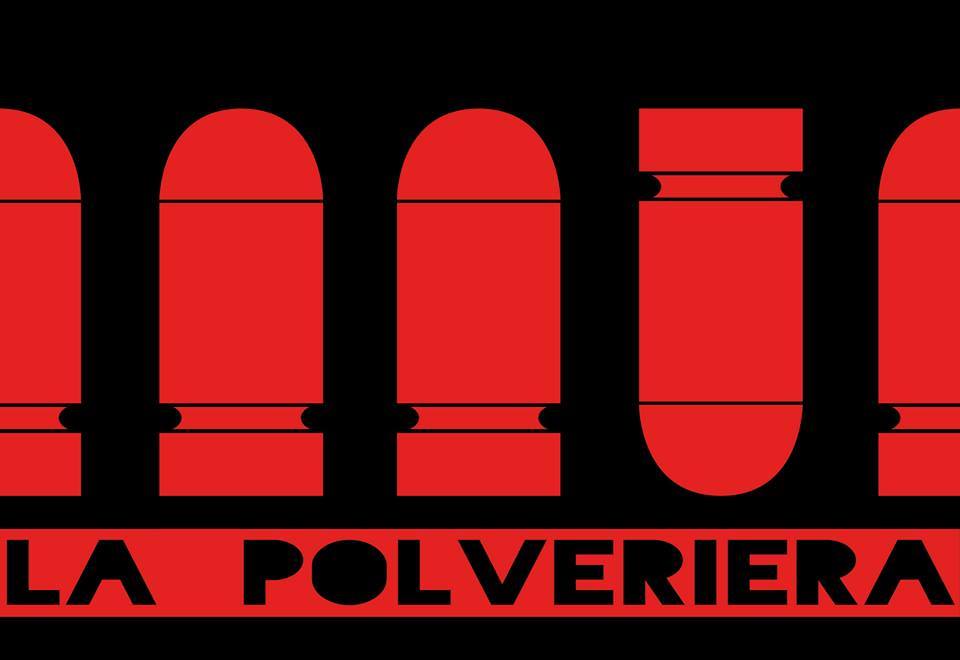

Ivrea offre uno spaccato di un dissesto economico generale che ha poche analogie nei paesi avanzati. L’economia italiana è cresciuta ben poco a partire dal 1994 ed è in contrazione dal 2000. Nessun paese d’Europa e nessuna delle 34 nazioni ricche e in via di sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oc- se) ha fatto peggio. Gli economisti prendono in esame una combinazione di fattori per spiegare la crescita a lungo termine del- le economie emergenti del pianeta: ten- denze demografiche e occupazionali; investimenti pubblici e privati; produttività dei lavoratori; ed efficacia del sistema giuridico, amministrativo e istituzionale dello stato. In ognuno di questi indicatori l’Italia continua ad arretrare dagli anni ottanta.

Secondo la Confindustria, negli ultimi quattordici anni in Italia hanno chiuso più di 120mila aziende e nel settore industriale si sono persi 1,2 milioni di posti di lavoro. Negli ultimi vent’anni anche il Giappone, malgrado i famosi “decenni perduti” durante la crisi economica ha avuto un tasso di crescita che è stato più del doppio di quello italiano.

Il quadro a breve termine appare lievemente migliore. Gli investitori stanno dan- do un po’ di respiro ai mercati dopo le turbolenze che nel 2011 hanno minacciato il futuro dell’Italia e dell’euro.

Matteo Renzi, l’energico presidente del consiglio italiano, ha fatto promesse ambi- ziose ed è stato uno dei pochi leader dell’Unione a ottenere un buon risultato alle elezioni europee del 25 maggio. Renzi sta usando il suo peso politico per chiedere provvedimenti che favoriscano la crescita nell’Unione europea, anche se la capacità del premier italiano di cambiare veramen- te le cose è ancora da dimostrare.

L’Italia è il secondo paese d’Europa per quanto riguarda l’industria manifatturiera, dopo la Germania. E all’interno dell’Ocse è uno dei paesi con la più alta percentuale di famiglie che vivono in una casa di pro- prietà. Inoltre ha un livello di debito privato relativamente basso. L’industria italiana vanta aziende leader nel mondo come la Luxottica, che fabbrica occhiali, e la Ferrero, che produce la Nutella. Eppure, tutti gli indicatori fondamentali che fanno girare l’economia vanno nella direzione sbaglia- ta. È un’economia che affonda e che degenerando potrebbe avere effetti sulla trasformazione della società simili a quelli della globalizzazione in Cina, India e Brasile.

La costante precarietà del paese è una minaccia per l’Europa. Quasi tre anni fa l’eurozona ha sfiorato il collasso per le forti preoccupazioni sulla stabilità finanziaria, e nel frattempo in Italia il rapporto tra debito pubblico e pil è salito a quota 135,6 per cento, più di ogni altro paese dell’Ocse, esclusi il Giappone e la Grecia. Se l’economia ita- liana non riprende a crescere, il paese non potrà ridurre il debito e rischierà la bancarotta e l’uscita dall’euro.

Ivrea è affondata negli ultimi vent’anni, proprio come l’Italia. La città, appollaiata sotto le montagne innevate a nord di Torino, non è povera: molti dei suoi 24mila abitanti sono ancora benestanti, così come l’Italia rimane la nona economia del pianeta. Nella città piemontese i depositi bancari sono in media tra i più alti del paese.

Ma migliaia di giovani hanno lasciato la città e rispetto agli anni ottanta gli abitanti si sono ridotti di un quarto. Oggi a Ivrea l’età media è di 48 anni, quattro anni in più rispetto alla media nazionale, otto anni in più rispetto alla media del Regno Unito e della Francia e undici anni in più rispetto agli Stati Uniti.

La crisi della Olivetti ha portato alla nascita di alcune piccole e medie imprese. Ma una miscela spaventosa di tasse e burocrazia rende sempre più difficile andare avanti, dicono gli imprenditori di Ivrea.

Concorrenza globale

Stefano Sgrelli, che ha 58 anni, è un ex ingegnere della Olivetti che nel 2009 ha fonda- to la Salt & Lemon, una ditta che usa i droni per fare riprese aeree destinate al cinema, alla pubblicità e alla topografia. Punta il dito contro le lungaggini burocratiche che lasciano sbalorditi i clienti stranieri e contro il treno lentissimo che ci mette più di mezz’ora per percorrere i cinquanta chilometri fino a Torino. “Cercare di competere all’estero è come correre i cento metri con uno zaino di venti chili sulle spalle”, commenta.

I problemi dell’Italia sono tanti. Secondo una classifica dell’Ocse sul tasso di nata- lità, che prende in considerazione 236 paesi e territori, l’Italia è negli ultimi dieci posti. Poco più della metà della sua popolazione in età da lavoro ha un’occupazione, e secondo la Banca d’Italia gli investimenti pubblici e privati in rapporto alla produzio- ne economica nel 2013 hanno toccato il livello più basso dai tempi della seconda guerra mondiale. Inoltre l’Ocse afferma che in Italia gli investimenti in ricerca e tec- nologia rispetto al pil – un fattore importante per la crescita – sono circa la metà di quelli francesi e tedeschi, e un terzo rispetto a quelli svedesi.

Le dimensioni delle aziende sono uno dei problemi. L’economia italiana è sempre più zoppicante, dipende da un numero in rapida diminuzione di piccole aziende di successo e ha solo un paio di imprese – la Fiat è l’esempio più ovvio – in grado di tener testa a leader europei come Siemens, Daimler o Alcatel, o a giganti statunitensi come Apple e Google. Anche la Fiat, che quest’anno ha annunciato il trasferimento della sede amministrativa nei Paesi Bassi e di quella legale nel Regno Unito, non è più il motore economico di un tempo. L’Italia produce meno auto della Spagna, del Re- gno Unito e perfino della Slovacchia.

Secondo l’Istat, le aziende italiane hanno in media quattro dipendenti e solo una su cento ne ha più di cinquanta. I milioni di piccole e medie imprese che un tempo era- no considerate la grande forza dell’Italia sono diventate un handicap. Di fronte alla concorrenza, che dagli anni novanta continua a inasprirsi, non usano economie di scala e non hanno neppure risorse da investire in nuove tecnologie.

“Come possiamo sperare di competere in un mondo globalizzato con aziende che hanno appena una decina di dipendenti?”, si chiede Marcello De Cecco, professore di economia all’università Luiss di Roma.

I prodotti italiani sono destinati ormai a una clientela di fascia bassa. Il paese è spe- cializzato in settori a bassa e media tecno- logia come l’abbigliamento e le macchine utensili, che offrono scarse prospettive di crescita. Secondo l’agenzia di statistica eu- ropea (Eurostat), i beni ad alta tecnologia come computer, elettronica e prodotti far- maceutici rappresentano appena il 6 per cento delle esportazioni italiane, rispetto a una media nell’Unione europea che è del 16 per cento.

I prodotti italiani sono destinati ormai a una clientela di fascia bassa. Il paese è spe- cializzato in settori a bassa e media tecno- logia come l’abbigliamento e le macchine utensili, che offrono scarse prospettive di crescita. Secondo l’agenzia di statistica eu- ropea (Eurostat), i beni ad alta tecnologia come computer, elettronica e prodotti far- maceutici rappresentano appena il 6 per cento delle esportazioni italiane, rispetto a una media nell’Unione europea che è del 16 per cento.

Stando ai dati dell’Ocse, in Italia ci sono meno laureati, rispetto alla popolazione, che in qualunque altro paese dell’Unione. Nelle scuole superiori il computer viene usato raramente. La forza lavoro poco qualificata è uno dei motivi per cui la crescita della produttività del lavoro – cioè quanto i lavoratori riescono a produrre – rimane stagnante da oltre dieci anni ed è la più bassa dell’Unione.

La produttività nazionale è ancora peg- giore. Gli economisti definiscono “produt- tività del fattore totale” l’efficienza complessiva del sistema giudiziario, delle regole di mercato, del sistema fiscale, della burocrazia e di altri elementi che aiutano le aziende. È un’espressione specialistica che misura il funzionamento dell’economia. Secondo la Commissione europea, l’Italia è l’unico paese dell’Unione che dall’inizio di questo secolo ha visto diminuire la produttività del fattore totale.

Tutto questo ha abbassato il tenore di vita. Nel 1994 il prodotto interno lordo pro capite adattato al costo della vita era all’incirca lo stesso di Francia e Regno Unito. Oggi è appena l’80 per cento di quello di questi due paesi. L’Italia è l’unica nazione dell’Unione europea dove dal 2000 in poi il pil pro capite è diminuito.

Vito Tanzi, economista ed ex sottosegretario del governo che per 26 anni si è occupato di economie emergenti per il Fondo monetario internazionale, afferma che il parallelo più stretto è con l’Argentina, che nei primi anni novanta era tra le economie più forti del mondo. Dopo decenni di tensioni politiche, corruzione e ripetute crisi finanziarie, l’Argentina è oggi al 26° posto, subito dopo il Belgio, che ha un quarto della sua popolazione. L’Italia non è un debitore inadempiente seriale come il paese sudamericano, ma “si può imparare molto sull’Italia studiando il caso argentino”, conclude Tanzi.

Non c’è un unico motivo per il declino economico dell’Italia, così come non c’è una spiegazione unica per il crollo della Olivetti.

Camillo Olivetti fondò l’azienda nel 1908 per produrre macchine da scrivere. Negli anni cinquanta, con suo figlio Adriano, l’impresa si mise all’avanguardia nel campo dell’elettronica e nel 1959 produsse uno dei primi computer al mondo completamente transistorizzati. Il suo primo personal computer, lanciato nel 1965, fu usato dalla Nasa per progettare l’allunaggio dell’Apollo 11. Nel 1978 l’azienda di Ivrea realizzò anche la prima macchina da scrivere elettronica al mondo.

Negli anni sessanta e settanta l’Italia ebbe una straordinaria metamorfosi postbellica che trasformò un paese povero e prevalentemente rurale in uno dei fondatori del G7, il gruppo delle sette nazioni industrializzate. Diventò famosa per la sua energia e il suo stile grazie a personaggi come Gianni Agnelli, presidente della Fiat, ed Enzo Ferrari, fondatore dell’azienda di auto sportive. E l’Alitalia era tra le compa- gnie aeree più ammirate del mondo.

Nei giorni di gloria della Olivetti, i suoi prodotti di punta avevano margini di profit- to fino a 35 volte i costi di produzione. L’azienda riversava quelle entrate nella ricerca e nell’innovazione, con laboratori a Ivrea e in California. Vendite e profitti raggiunsero il tetto massimo intorno alla metà degli anni ottanta, quando negli Stati Uniti furono venduti oltre duecentomila personal computer M24 e l’azienda diventò il secondo produttore di computer al mondo dopo l’Ibm.

“Lavoravamo sodo per soddisfare la domanda”, racconta Massimo Benedetto camminando in un terreno abbandonato dove un tempo sorgevano gli impianti e gli uffici, che ospitavano ottomila dipendenti. L’imprenditore Carlo De Benedetti acquistò la Olivetti nel 1978 e all’inizio ebbe successo. Ma nei primi anni novanta, quando la concorrenza degli Stati Uniti e dell’Asia crebbe, De Benedetti cominciò a concentrarsi sul resto del suo portafoglio: finanza, prodotti alimentari ed editoria. Lasciò la Olivetti nel 1996 e l’anno dopo la società vendette il ramo personal computer e passò alle telecomunicazioni. Fu l’inizio della fine. Dopo una serie di complesse ristrutturazioni, la Olivetti si ritrovò a essere una divisione di Telecom Italia, che cercò di rilanciare il settore delle macchine da ufficio cancellando persino la “O” rossa che era il logo stile anni settanta dell’azienda. La nuova impresa non decollò mai. La Olivetti oggi ha meno di settecento dipendenti. L’anno scorso ha registrato vendite per 265 milioni di euro, grazie a re- gistratori di cassa, stampanti e a un suo tablet noto come “Olipad”.

Prodotti da esportare

A Ivrea molti danno la colpa allo stato, che non ha promosso una cultura tecnologicamente avanzata. Il vero sbaglio fu quello che accadde dopo la cessione della Olivetti: niente. In tutto il mondo le aziende nascono e muoiono. La sorte della Olivetti è la stessa di altri giganti industriali europei come la finlandese Nokia, ex produttrice di telefoni cellulari, le case automobilistiche Saab e Volvo in Svezia o la British Leyland nel Regno Unito. Ma a Ivrea sia il governo sia i privati non pensarono troppo alle possibilità di ripresa. Lo stato, che gestisce quasi tutta la previdenza sociale del paese, offrì aiuti generosi ai dipendenti della Olivetti rimasti senza lavoro. I pensionamenti anticipati sono uno dei motivi per cui l’Italia spende più denaro pubblico per la previdenza, rispetto al pil, di qualunque altro paese europeo: il 15 per cento contro l’11 della Germania e il 7 del Regno Unito. È anche il motivo per cui i lavoratori licenziati sono meno incentivati a cercare un nuovo lavoro o a seguire corsi di formazione.

Gli ex dipendenti della Olivetti a Ivrea che si sono reinventati come imprenditori hanno puntato soprattutto sui prodotti da esportare.

Antonio Grassino, un ex inge- gnere della Olivetti che lasciò l’azienda nel 1986, oggi dirige un’impresa per il collaudo dei circuiti elettronici. La Seica dà lavoro a 110 persone e ha un fatturato annuo di 21 milioni di euro, l’80 per cento ricavato dalle esportazioni. Tra i suoi clienti ci sono anche la Boeing, la Samsung e il gruppo Thales.

Antonio Grassino, un ex inge- gnere della Olivetti che lasciò l’azienda nel 1986, oggi dirige un’impresa per il collaudo dei circuiti elettronici. La Seica dà lavoro a 110 persone e ha un fatturato annuo di 21 milioni di euro, l’80 per cento ricavato dalle esportazioni. Tra i suoi clienti ci sono anche la Boeing, la Samsung e il gruppo Thales.

Grassino, come molti imprenditori italiani di successo, dice che lavorare in questo paese è complicato. L’instabilità politica, spiega, rende impossibile ai singoli e alle aziende pianificare la loro attività. Dalla fine della seconda guerra mondiale l’Italia ha avuto 65 governi. E i nuovi esecutivi buttano sistematicamente alle ortiche le iniziative dei loro predecessori per ricominciare daccapo. “Non sai mai se l’incentivo fiscale che è stato annunciato è davvero in vigore o quanto potrà durare”, spiega Grassino. “Allo stesso tempo non assumo qualcuno se penso che nel prossimo futuro ci saranno agevolazioni fiscali sulle nuove assunzioni.”

Per gli stranieri è ancora più difficile na vigare tra norme e regolamenti che cambiano di continuo. Secondo i dati Ocse, gli investimenti diretti stranieri in Italia sono crollati del 58 per cento negli ultimi sei anni e sono meno della metà rispetto a Germania, Francia e Regno Unito.

Stefano Sgrelli, il fondatore della Salt & Lemon, era stato assunto dalla Olivetti nel 1980 dopo aver progettato il software di un videogame. Ha lavorato per tre anni alla Olivetti in California e nel 1993 ha lasciato l’azienda per creare una società di servizi informatici con un suo ex collega.

Dal 2009, insieme a quattro soci, si dedica alla Salt & Lemon, e i suoi droni hanno un numero sempre più alto di clienti, dal cinema all’agricoltura. Come molti altri a Ivrea, è esasperato dalle complicazioni burocratiche. Prima di poter mandare la fattura ai clienti italiani, spiega, deve dimostrare di aver pagato i contributi ai suoi dipendenti. Ma è difficile ottenere queste informazioni dallo stato, che non ha dati aggiornati. “È per questo che tanti imprenditori italiani hanno successo all’estero. Non si capacitano di come sia facile”, spiega Sgrelli ridendo.

La figlia Diana, che ha 22 anni, frequenta i corsi di ingegneria all’università di Torino, ignorando il consiglio del padre di studiare all’estero. Lui spera che parta dopo la laurea. Se lo facesse, si unirebbe a un vero e proprio esodo. L’emigrazione italia- na, che si era praticamente esaurita negli anni settanta con il miglioramento del tenore di vita, negli ultimi dieci anni è ripresa. Si calcola che dal 2011 oltre 250mila italiani si siano trasferiti a Londra, trasformandola nella sesta città più popolosa d’Italia dopo Genova. Quasi tutti quelli che partono hanno un diploma di scuola superiore o una laurea.

“Quando hai a che fare con un’organizzazione o con un paese che non funziona ci sono due soluzioni possibili: protestare o partire. Le partenze riducono la pressione della protesta, e quindi riducono anche la possibilità di cambiamenti interni”, dice Luigi Zingales, professore di economia alla Chicago university.

Renzi è l’ultimo in ordine di tempo a promettere riforme. Sta lavorando per allentare le rigide normative che regolano il mercato del lavoro, ha proposto una serie di norme per combattere la corruzione e ha promesso di semplificare la vita alle aziende, nominando un ministro per la semplifi- cazione. Sgrelli cerca di essere ottimista: “Credo che, con una lentezza spaventosa, le cose cambieranno. Ma parliamo di generazioni, non di anni”.